国际空间站已经在轨运行了26年,至今还在继续服役,动辄延寿五年、十年。而中国的天宫空间站,从一开始就明确设计寿命为10年。是技术差距?还是资源不足?其实真相,比“谁更先进”复杂得多。

国际空间站(ISS)1999年开始组装,2000年开始有人长期驻留,原本的设计寿命其实也只有15年,目标是运行到2015年就退役。但截至2025年,ISS已经超期运行11年了,预计再服役到2030年。

它之所以能“活这么久”,靠的不是当初就造得多牛,而是持续不断的维护、改造和升级。

根据NASA发布的报告,国际空间站每年用于维护与延寿的经费超过15亿美元,其中包括更换老化部件、修复姿态控制系统、更新电池和太阳能板等关键设备。

比如,早在2017年,NASA就花费超过3亿美元对空间站的太阳能电池板系统进行了更换与强化,以对抗轨道辐射和材料老化造成的衰减。2021年以后,又陆续安装了新一代iROSA柔性太阳翼。

而且,国际空间站是由16国联合建设,其中美俄是主要维护方。这种大国联合出钱出人出技术,才能维持一个“拼装货”级别的空间站持续运行。

也就是说,它并不是天生就能活26年,而是每一步都在续命,每一年都在烧钱。它更像一台不断换零件的大型卡车,不断维修,不断拖延“退休时间”。

相比之下,中国的天宫空间站从一开始就设定了10年设计寿命,很多人误以为是“技术不过关”,其实正相反:这是更现代、更务实、更可控的轨道平台设计策略。

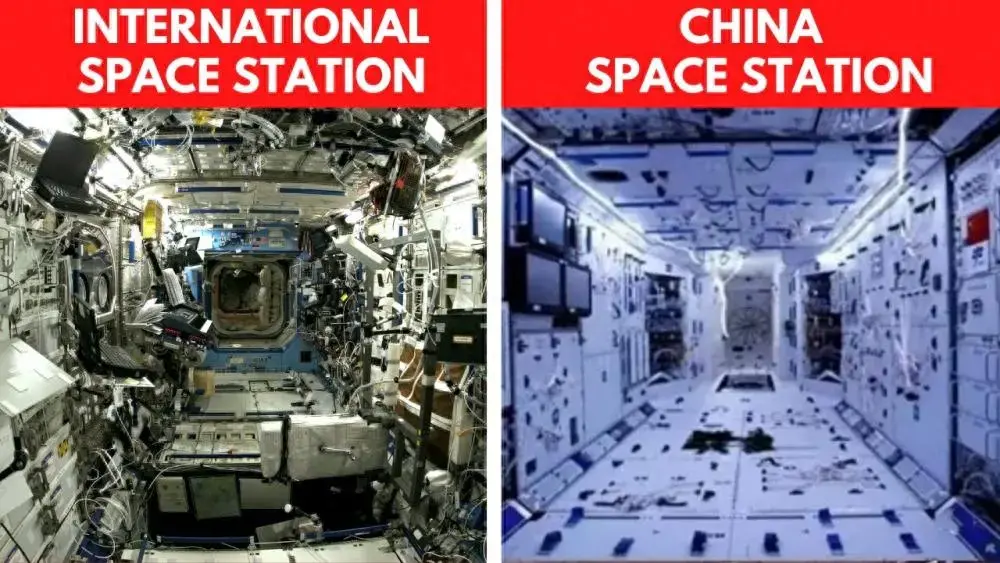

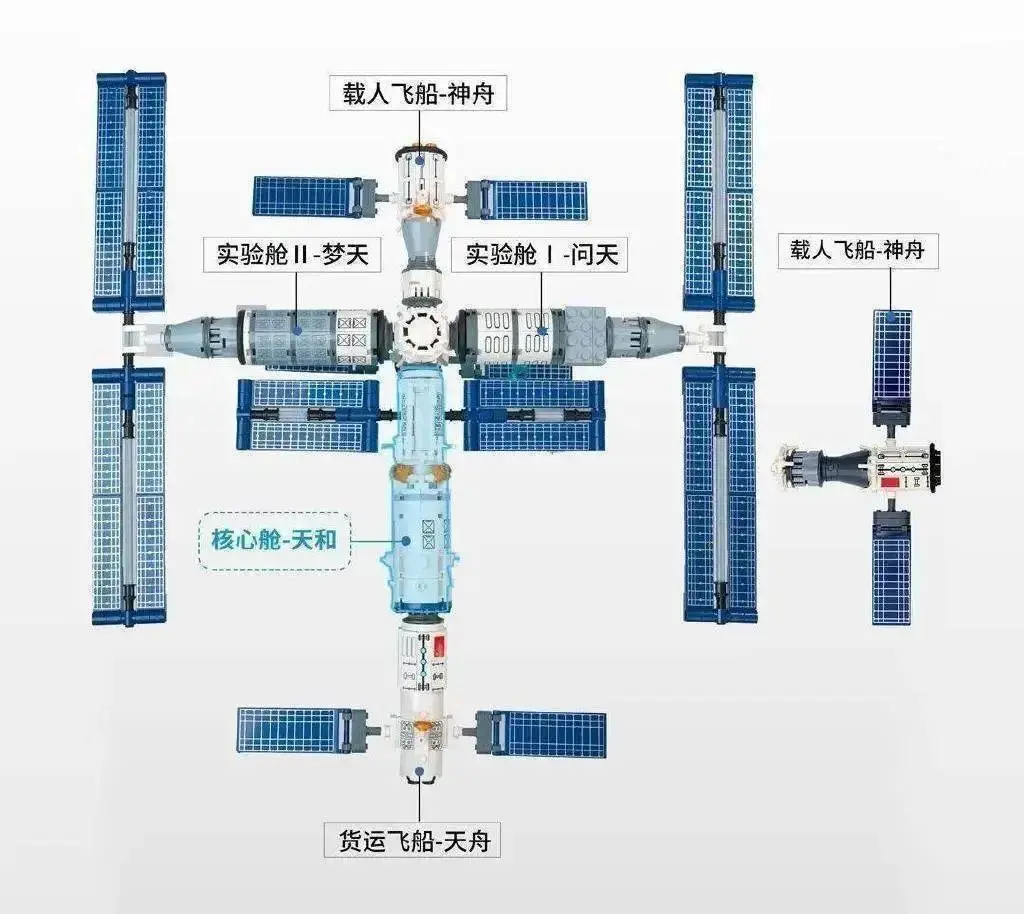

根据发布的数据,天宫空间站采用模块化构型 + 高集成化系统,三舱组合体(天和核心舱+问天+梦天)总质量约为66吨,远小于国际空间站约420吨的规模。

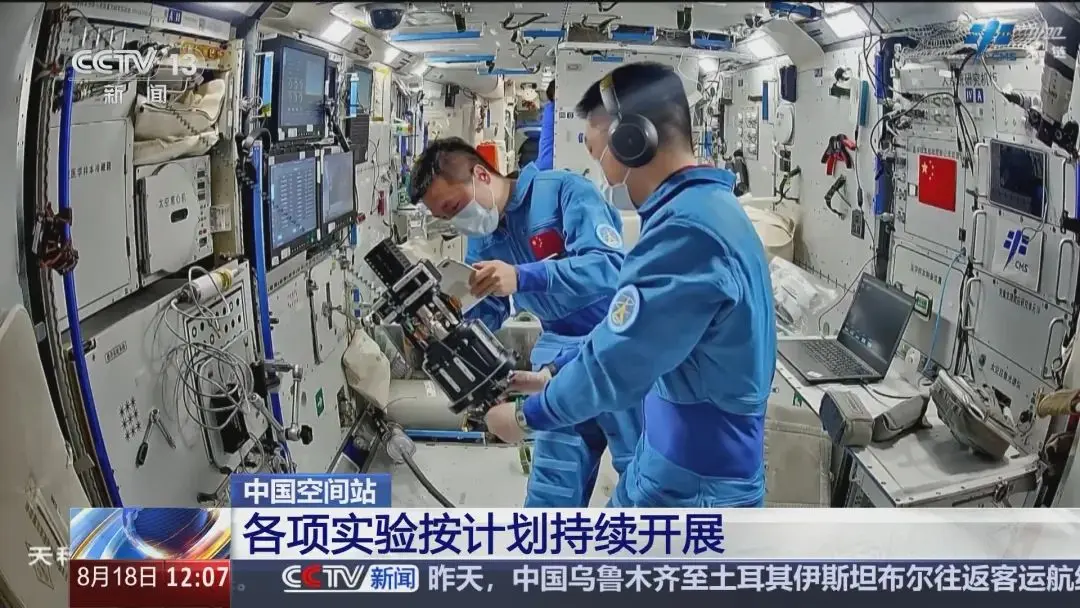

但小不代表弱。天宫从设计之初就采用了数字化分布式控制系统、一体化热控系统、冗余容错通信平台,大幅减少了空间站对人工维护的依赖,也缩短了必要的维修周期。

而10年这个寿命,并不是极限,而是“经济有效期”,即在当前科技演进速度下,10年后空间站的通信、能源、材料和实验平台可能就落后了——与其延寿,不如更新。

正如中国工程院院士、天宫系统总设计师杨宏所说:“我们不是不能延寿,而是希望在10年内完成全部科研任务,然后升级换代。”

你可以把天宫看作是一台“高性能、短周期、高更新频率”的智能终端,用完、升级、再上;而国际空间站则更像是一个“不断打补丁的老系统”,活得久,但代价大。

虽然官方口径是10年,但事实上,天宫空间站的寿命是“10年设计+可延寿15~30年”。也就是说,如果任务需要、技术条件允许,它完全可以运行到2038年甚至2040年。

根据CMSA技术白皮书,天宫空间站的关键部件,如太阳能翼、电池组、姿控系统、舱体结构,全部采用了15年以上在轨寿命标准。2023年问天实验舱成功更换了核心舱外的部分老化材料,说明“在轨维护”能力已经具备。

同时,天宫空间站在设计上预留了多个新舱对接口,可以接入未来的扩展舱、货运平台,甚至是商业载荷平台或空间望远镜。这意味着它可以在“身体不变”的情况下,通过“外挂模块”形式拓展功能。

但中国的策略并不是“无限延寿”,而是明确提出通过舱段扩展升级为新一代空间站。

这是一种更主动、可持续的策略:用得差不多就更新,而不是拖着一台老设备靠维修过日子。

如果我们一定要比较“谁活得久”,那前提是:谁花的钱多?谁的效率高?

国际空间站目前总投资已超过1500亿美元,其中美国承担了大约一半。而天宫空间站的全部建设成本,据中国航天科技集团2022年估算,不超过200亿美元,且包括了2011年至今全部试验、发射和运营成本。

这意味着,国际空间站每年消耗资金约30亿美元以上,而天宫的运营成本控制在每年10亿美元左右,效率高出数倍。

而且,天宫空间站的科学产出效率非常高。截至2025年,天宫实验项目已超180项(含48项进行中),涉及材料科学、微重力生物、冷原子钟、暗物质探测等前沿研究以及中巴航天员合作、量子物理实验等,科研回报率远高于国际空间站前期的“技术验证为主”。

从这个角度看,天宫是一台高性价比的“科研发动机”,而不是一个靠“烧钱延命”的老龄设备。

归根结底,天宫和国际空间站的寿命差异,并不是技术谁更先进,而是战略路径完全不同。

国际空间站代表的是冷战后的“国际联合路线”,用的是“集大成、拼资源、求长期”的思路;而天宫空间站代表的是新一代数字化航天系统,讲究“模块灵活、平台快速、生命周期闭环”。

这也对应了两种不同的空间发展模式:一种是“造一个大系统,用到不能用为止”;一种是“快速部署、快速迭代、不断升级”。

就像咱们用的手机,有人一部老旗舰用10年,也有人每2年就换一部新品。中国的空间站战略,更像是后者。

配资论坛提示:文章来自网络,不代表本站观点。